Pinus halepensis affectés par Tomicus destruens

Morphologie et biologie

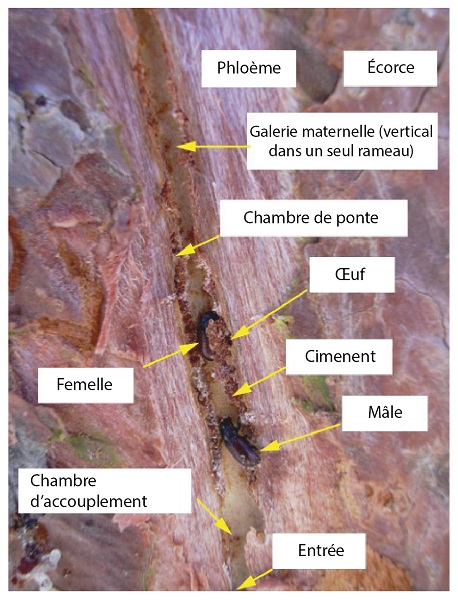

T. destruens peut avoir une longueur d’entre 3,5 et 4,5 mm, avec la tête et le thorax noirs, des élytres marrons, tout comme ses pattes. L’oviposition a lieu des galeries maternelles, dans des incisions que la femelle pratique des deux côtés de la galerie. Les œufs sont blancs, d’environ 0,5 mm de diamètre.

Aspect de Tomicus destruens

© Diego Gallego Cambronero

Le nombre d’œufs pondus par la femelle peut varier entre 60 et plus de 200. La larve manque de pattes, est courbée et de couleur blanche avec une tête marron.

À la naissance, elle mesure à peine plus d’un millimètre de long, pour atteindre, au quatrième et dernière phase, une longueur égale ou légèrement supérieure à celle des imagos. La chrysalide se produit à l’extrémité des galeries larvaires, à l’intérieure de la chambre de la chrysalide qui est situé à l’écorce ou au centre de l‘écorce et le bois. Ces chrysalides sont blanchâtres et présentent déjà les appendices de l’imago.

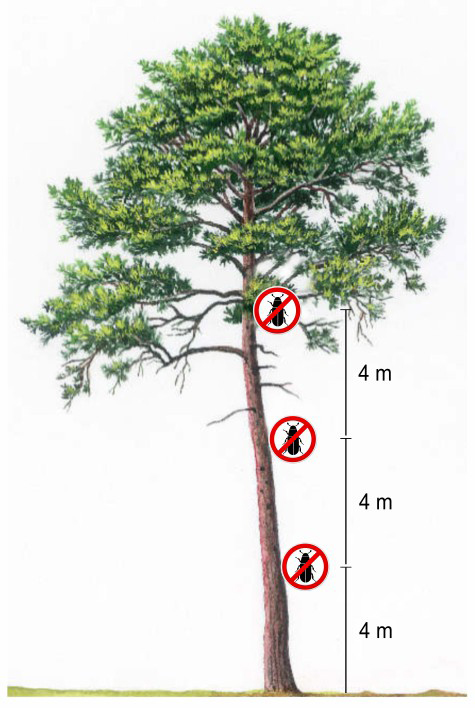

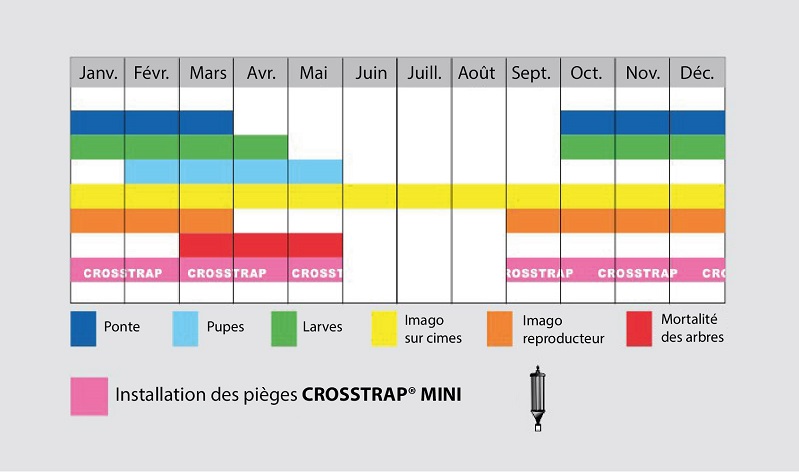

T. destruens a deux étapes de vie distinctes : une étape sous-corticale dans les arbres affaiblis, où ont lieu l’accouplement, la ponte et tout développement de la nouvelle génération, et une autre étape dans les rameaux des cimes des pins vigoureux, où les imagos se nourrissent.

T. destruens commence à voler à partir de mi-septembre jusqu’à ce que la température maximale soit inférieure à 20ºC, ce qui peut également se produire pendant de courtes périodes de décembre à février, où il peut voler. Entre octobre et décembre, il pond la première génération, qui émergera au cours du mois de mars.

Lorsque les températures maximales en février ou mars dépassent à nouveau les 20ºC, le vol reproductif recommence, donnant lieu à la ponte de la deuxième génération qui émergera en mai ou au plus tard, début juin. Les deux générations sont sœurs et proviennent de la même génération parentale.

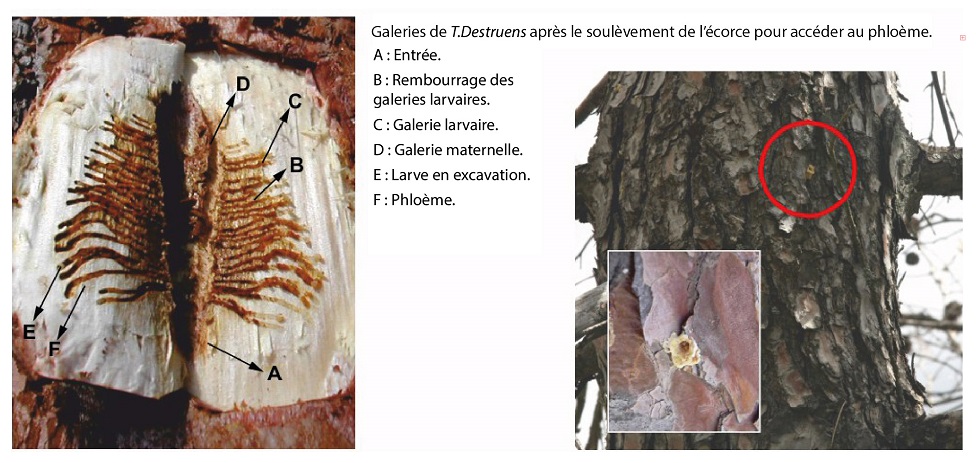

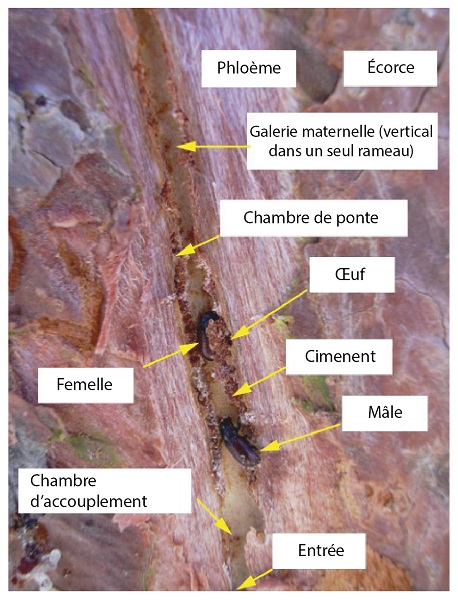

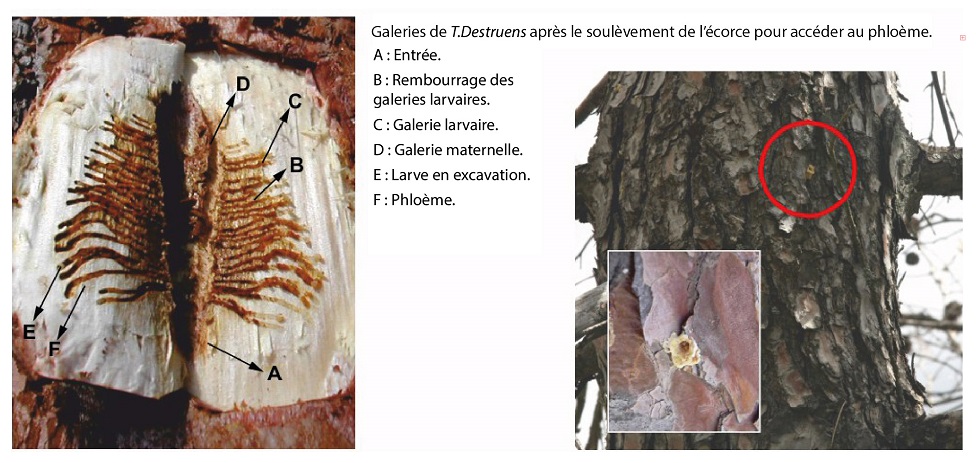

La reproduction commence après avoir localisé l’arbre hôte à l’aide de l’odorat (à longue distance) et de la vue (à courte distance). Une fois l’arbre localisé, les femelles commencent à percer un trou dans l’écorce des troncs et des branches épaisses. Le mâle la suit, et après l’accouplement, il reste derrière la femelle pour évacuer la sciure tandis que celle-ci creuse une galerie, verticale et unitaire. La femelle pond chaque œuf individuellement, dans des petites incisions de chaque côté de la galerie, puis cimente la cavité pour empêcher les prédateurs d’accéder aux œufs.

Couple de Tomicus destruens galerie sous-corticale

© Diego Gallego Cambronero

Quelques jours plus tard, les larves naissent et commencent à creuser des galeries perpendiculaires au maternelles qu’elles remplissent de sciure et d’excréments afin d’empêcher l’entrée des prédateurs. La larve passe par 4 étapes avant de se transformer en chrysalide à l’intérieure d’une petite chambre située dans la partie interne de l’écorce de l’arbre, qui peut laisser des traces sur le bois. Le pré-imago, dépigmenté, reste quelque temps dans cette chambre, puis sort à l’extérieur par un trou qui perce dans l’écorce.

Rameaux percés par Tomicus destruens et tombés par le vent

Elle s’envole ensuite vers la cime des arbres et s’introduit dans la moelle des rameaux terminaux pour se nourrir et atteindre sa maturité sexuelle. Les imagos restent sur la cime pendant l’été, se déplaçant d’un rameau à l’autre. Les extrémités des rameaux se cassent souvent et tombent au sol. La génération parentale a également besoin de passer un certain temps à se nourrir sur les rameaux entre la chute de feuilles en automne et le printemps.

Symptômes et dommages

Le genre Tomicus provoque deux types de dégâts : des galeries sous-corticales dans les troncs et les branches épaisses, et des galeries et dans les rameaux des cimes. L’attaque au niveau des cimes manque d’importance puisque les arbres attaqués ont suffisamment de vigueur pour générer les pertes. En revanche, les attaques sur le tronc sont toujours mortelles, mais à travers les galeries maternelles et surtout larvaires, des champignons s'introduisent et provoquent la dégradation du phloème à la périphérie de la galerie. De plus, pendant l’alimentation des larves, une destruction mécanique des canaux des phloèmes se produit.

Ils sélectionnent des arbres ou des sections de tronc dont l’écorce n’est ni trop fine ni trop épaisse. Ils n’attaquent généralement pas les peuplements. Les arbres attaqués sont facilement reconnaissables aux volcans de résine jaune qui borde les ouvertures d’entrée. On peut parfois trouver des arbres ayant subi des attaques repoussées, vivants, mais présentant des volcans de résine.

Galeries et volcans de résine

© Diego Gallego Cambronero

Ils préfèrent se reproduire sur des arbres en premières étapes de décomposition, principalement en raison du stress hydrique, de la concurrence avec d’autres arbres, des dommages causés par le feu ou mécaniques. Ils se comportent comme une espèce primaire, capable de tuer des arbres très peu affaiblis et n’attaquent généralement pas les arbres déjà endommagés par d’autres scolytes (sauf dans de cas très exceptionnel chez Pinus pinaster, attaqué par Ips sexdentatus).

En absence de dommages épisodiques, tels que les incendies ou les sècheresses, les arbres les plus exposés aux attaques sont ceux situés sur des vols pauvres, peu profonds, à faible pluviométrie et avec un excès de pieds par hectare. Des attaques fréquentes ont également été détectées sur des arbres très vieux (> 80 ans), peut-être liées à la sénescence. Les travaux forestiers d’éclaircissage et de sous-bois constituent un autre facteur de risque étant donné que dans certaines conditions, des attaques ont été enregistrées sur des arbres intacts.

Une attention particulière doit être accordée aux épisodes de sècheresse intense et prolongée étant donné qu’ils prédisposent à l’attaque de Tomicus destruens, non seulement les arbres individuels, mais aussi de grandes masses boisées. Entre 1994 et 1996, près de 40 000 hectares de pinède ont été touchés dans la région de Murcie après une longue période de sècheresse.

L’abandon dans la forêt des résidus de travaux forestiers constitue un matériau de reproduction idéal et, une fois que les populations atteignent des niveaux élevés, elles peuvent devenir une véritable menace pour les autres arbres et les peuplements. En cas d’infestation, les arbres morts apparaissent d’abord isolés ou en petits groupes. Les populations d’insectes augmentent rapidement et les foyers se transforment en taches continues, de plus en plus étendues.

Le diagnostic visuel repose sur la présence de volcans de résine jaunâtre sur les troncs et les grosses branches. Ce symptôme est généralement détecté après le jaunissement soudain de la cime. L’écorçage permet de confirmer la présence de l’espèce. Cette décoloration se produit à une étape avancée de l’infestation lorsque les parents et une partie de la génération suivante ont déjà quitté l’hôte.

Cela rend leur contrôle difficile, puisque les traitements consistant à abattre et à écorcer l’arbre ne sont que partiellement efficaces. En effet ils n’agissent que sur une partie de la population fille et pratiquement pas sur la population parentale. Sur les arbres très affaiblis et abattus, les volcans de résine ne se produit pas, de sorte que le diagnostic ne peut être effectué que par écorçage et identification des galeries.

Deux types de dommages doivent être distingués en raison de leur différents modes de gestion.

DOMMAGES ÉTENDUS, dans les zones forestières. Les degrés d’affectation proposés sont les suivants:

Degré 0: Peuplement avec quelques arbres morts, possibilité d’attaque repoussées.

Degré 1: Peuplement avec des arbres morts dispersés.

Degré 2: Peuplement avec des arbres morts et quelques petits foyer dispersés.

Degré 3: Peuplement présentant des signes évidents de grandes taches de pourriture ou de nombreuses petites taches de pourriture avec tendance à la mortalité massive.

Degré 4: Mortalité massive.

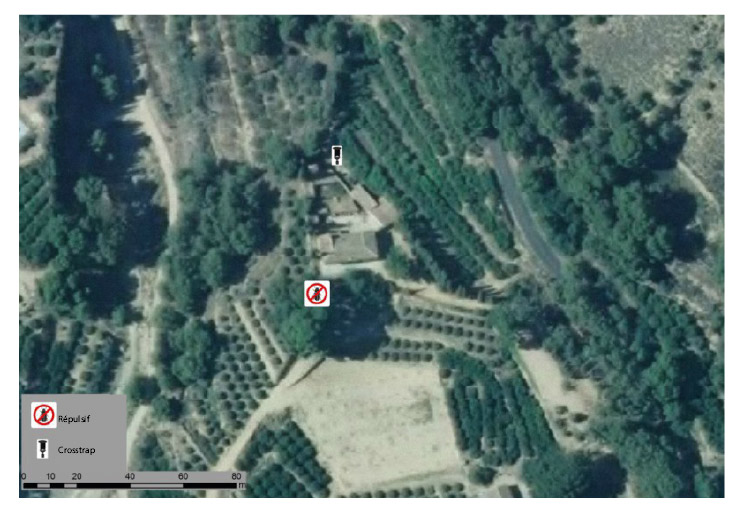

DOMMAGES LOCALISÉS, dans les zones d’usage public, les parcs et les jardins.

Degré 0: Mortalité de quelques arbres et attaques repoussées sur d’autres.

Degré 1: Mortalité de moins de la moitié des arbres.

Dommages étendus, degré 1

Dommages localisés, degré 2

Dommages étendus, degré 2

Dommages étendus, degré 2

.png)